- 鬼滅の刃罪と罰編のあらすじや物語構成

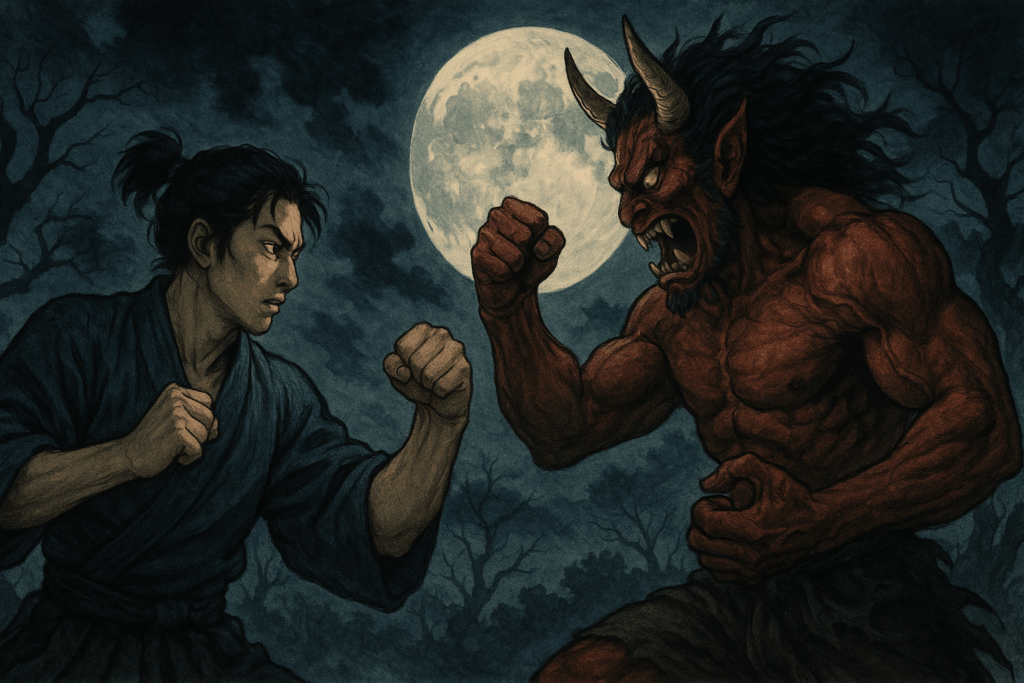

- 上弦の零・鬼魔異羅の正体と強さ

- オリジナルキャラクター黒猫家の役割

- 空の呼吸など独自の呼吸法の設定

- 柱たちの登場や原作キャラとの関係性

- 技や血鬼術の種類と演出の特徴

- 今後の展開や予告編に込められた伏線

鬼滅の刃罪と罰編とはどんな物語か

鬼滅の刃オリキャラ黒猫ひねりの秘密

鬼滅の刃「罪と罰編」では、原作に登場しないオリジナルキャラクターが物語を大きく動かします。

中でも「黒猫ひねり」は注目すべき存在です。

黒猫ひねりは、鬼殺隊の家系として特別な能力と使命を受け継いでおり、煉獄家と並ぶ名門「黒猫家」の一員として描かれています。

彼女の血筋は一子相伝であり、代々の鬼狩りの奥義を受け継いでいます。

物語の中では、戦国時代から続く鬼狩りの技と誇りを背負いながら、現代の鬼殺隊の戦いに参加しています。

そのキャラクター性は、冷静沈着で知略に富み、戦況を一変させるような展開もあります。

ただし、彼女の立ち位置はあくまで補佐的で、物語の中心にはなりません。

あくまで炭治郎たちとの関係性や、過去に隠された因縁を軸に、物語が深まっていくのです。

初めてこのキャラを知る読者にも親しみやすく、それでいて世界観を壊さない設計が魅力です。

創作でありながらも、公式にいても不思議でないほどの完成度が感じられます。

上弦の零と鬼魔異羅の正体とは

鬼滅の刃「罪と罰編」の中心を担うのが、「上弦の零」と呼ばれる謎の鬼・鬼魔異羅です。

このキャラクターは原作には存在しない創作鬼ですが、極めて完成度の高い設定がなされています。

鬼魔異羅は、元々は海外から来た鬼であり、異国の文化と技術を背景にした独自の戦闘スタイルを持っています。

また、上弦の壱から伍までの既存の鬼たちと異なり、「零番」として特異な立場にあります。

これは、上弦の数字に含まれない“裏の序列”という意味合いも持ち、作者の構想の深さが伺えます。

戦闘では、炭治郎たちの感覚能力を徹底的に分析して逆手に取るという、知能的な戦術を駆使します。

特に「隙の糸」を見切り、炎柱・煉獄杏寿郎の技を受けても倒れない圧倒的な力を誇ります。

一方で、その圧倒的な強さは読者の緊張感を高めると同時に、主人公たちの成長を強く際立たせます。

鬼魔異羅は、単なる強敵ではなく、物語の思想的なテーマ「罪と罰」にも関わる深みのある存在です。

血鬼術オリジナルが描く異国の脅威

「罪と罰編」に登場する鬼たちは、既存の作品とは異なる発想で構築された血鬼術を用います。

その代表が、鬼魔異羅の使う“異国型血鬼術”です。

彼の血鬼術は、西洋魔術や化学的原理をベースにしたような構成で、日本の鬼たちとは一線を画しています。

これにより、読者は「和と洋の衝突」という文化的な対立にも触れることができます。

例えば、術の一つに“空間を歪ませることで対象の知覚を狂わせる”能力があります。

これは、炭治郎の嗅覚や善逸の聴覚といった特異能力を完全に無効化し、追い詰める展開へとつながります。

このように、オリジナルの血鬼術は創作でありながらリアルな戦術性を持ち、戦闘の臨場感を高めます。

一方で、その特殊性ゆえに、原作の雰囲気と乖離しすぎないように描くことが重要になります。

作者はそのバランスを巧みに取り、世界観に調和する鬼の脅威を実現しています。

結果として、オリジナル血鬼術はただの強さだけでなく、物語全体の魅力にも大きく貢献しています。

空の呼吸とは?新たな呼吸の系譜

「罪と罰編」では、原作には登場しなかった新たな呼吸「空の呼吸」が描かれています。

これは、既存の炎、水、風などの属性とは異なる、無形の流れを操る異質な呼吸法です。

空の呼吸は、空間や気配の“間”を読むことを主軸としており、相手の動きや感情の波を捉えて反応します。

そのため、力で押すというよりは、相手の隙を突く柔らかい戦い方が特徴です。

具体的には、「空式・無踏風(むとうふう)」などの技名が登場し、重力や接地感を感じさせない連撃が描かれます。

視覚に訴える演出や、文字での表現においても軽やかさと鋭さが際立ち、読者の印象に強く残ります。

ただし、空の呼吸は非常に高度な感覚と修練を要するため、使い手は限られています。

作中では、黒猫家や育手たちのような特別な家系が伝承者として設定されています。

この呼吸の登場によって、物語の戦闘スタイルに新たな深みと戦略性が加わりました。

また、敵である異国の鬼たちとの戦闘において、その柔軟さが決定打となる場面も描かれています。

こうして「空の呼吸」は、既存ファンにとっても新鮮さを感じさせる要素として、大きな存在感を放っています。

鬼滅の刃義勇も登場?柱たちの動向

鬼滅の刃「罪と罰編」では、原作で活躍した柱たちの一部が物語に再登場する場面も描かれています。

その中で、水柱・冨岡義勇の存在は非常に重要です。

義勇は、鬼殺隊の精神的な支柱とも言える存在であり、炭治郎にとっても大きな影響を与えた人物です。

この編では、戦闘の最前線というよりも、冷静な分析と判断を担う立場で登場しています。

たとえば、異国の鬼・鬼魔異羅の動きを探るための情報収集や、黒猫家との連携の場面では、義勇の沈着さが際立ちます。

また、善逸や伊之助など他の若手隊士との対話も描かれ、彼の成長した姿が印象的です。

一方で、義勇は「感情をうまく表現できない」人物でもあるため、その内面の変化が丁寧に描写されています。

これにより、原作を読んでいたファンにとっても新たな発見がある構成となっています。

登場回数は多くはありませんが、物語の重みや柱としての存在感を保ちながら展開に深みを与えています。

こうして「罪と罰編」でも、義勇の静かな魅力は色褪せることなく読者に伝わっています。

鬼滅の刃罪と罰編の魅力を深掘り

鬼滅の刃 オリジナル呼吸一覧まとめ

鬼滅の刃「罪と罰編」では、原作に登場しないオリジナルの呼吸が複数登場し、ファンの注目を集めています。

これらの呼吸は、それぞれ独自の戦闘哲学や技構成を持ち、物語に深みを加えています。

例えば、「空の呼吸」は気配を読む繊細な戦術に特化しており、「影の呼吸」は暗闇を制する戦術的な技が中心です。

さらに、「大罪の呼吸・セリオン」と呼ばれるスタイルも存在し、七つの罪をモチーフにした攻撃が特徴となっています。

それぞれの呼吸は、原作の流派のように自然の属性に準拠しながらも、より心理的・象徴的な意味合いが強いのが特徴です。

このことで、戦闘が単なる力のぶつかり合いではなく、精神性や信念の衝突として描かれます。

一方で、設定が増える分、読者によっては混乱しやすくなるという側面もあります。

それでも、作者は詳細な技名や型のバリエーションを工夫し、ファンが世界観に入りやすいよう工夫しています。

このようなオリジナル呼吸の展開は、二次創作としての幅広い可能性を感じさせる要素の一つです。

鬼滅の刃技一覧で振り返る名シーン

「罪と罰編」にも数多くの必殺技が登場し、戦闘の見せ場を盛り上げています。

これらの技は、原作技とのつながりを感じさせつつ、独自の演出で鮮烈な印象を与えています。

たとえば、炭治郎が使う「ヒノカミ神楽・裂空炎舞(れっくうえんぶ)」は、原作の技を応用した強化型のように描かれています。

さらに、黒猫家の技や、オリジナル柱が放つ「爪の呼吸」なども登場し、それぞれの背景に応じた戦闘スタイルが展開されます。

技一覧を通じて見ると、キャラクターごとに明確な“戦う理由”や“思想”が反映されていることが分かります。

つまり、技そのものがストーリーテリングの一部として機能しているのです。

一方で、新技が多くなりすぎると読者が覚えにくくなるという難点もあります。

そのため、印象的な演出や技名の語感が重要になっています。

結果として、技一覧は単なるバトル要素ではなく、キャラの魅力や物語の奥行きを示す鍵となっています。

鬼滅の刃煉獄さんと杏寿郎の絆

「罪と罰編」では、炎柱・煉獄杏寿郎の技や意志が継承される場面が描かれ、彼の存在が今なお物語に強く影響しています。

炭治郎はかつて無限列車で煉獄と出会い、その生き様に強い感銘を受けました。

この編でも、彼が放つ炎の技に煉獄の面影を感じさせる描写があります。

特に、「煉獄・真炎斬(しんえんざん)」という技は、煉獄の必殺技を独自に解釈して再現したものとされています。

技を通して、炭治郎が煉獄の志を自分なりに受け継いでいることが明らかになります。

また、回想やセリフの中で、杏寿郎の哲学である「心を燃やせ」という言葉が繰り返される場面もあります。

これは、戦闘だけでなく、登場人物の精神的な支柱として彼の存在が息づいていることを示しています。

一方で、煉獄がすでに故人である以上、過剰に描写を増やすと重たくなりすぎる懸念もあります。

物語はその点を配慮し、回想と現在の戦いをバランスよく繋げています。

このようにして、煉獄さんと炭治郎の絆は「罪と罰編」においても物語の核となる要素の一つとなっています。

鬼滅の刃鼓屋敷編との関係性とは

「罪と罰編」と「鼓屋敷編」には、直接的な物語のつながりはないものの、構成や演出面で共通点が見られます。

特に「空間の歪み」や「知覚を狂わせる戦闘演出」は両編の重要な要素です。

鼓屋敷編では、鬼・響凱の能力によって空間が変化し、隊士たちが混乱させられる展開がありました。

一方、罪と罰編に登場する鬼魔異羅も、異国型の血鬼術によって知覚や空間認識を混乱させる能力を用いてきます。

この類似点により、読者は初期編の緊張感を思い出しつつ、新たな恐怖として受け取ることができます。

また、鼓屋敷編では炭治郎が戦闘において成長のきっかけを掴みますが、罪と罰編ではその成長の“結果”が描かれています。

つまり、初期の試練が今の力の土台になっているというテーマ的な継続性があるのです。

ただし、あくまで物語の舞台や登場人物は異なり、同じ鬼が再登場するわけではありません。

したがって、「繋がっている」とまでは言えないにしても、精神的な継承関係が感じられる構成となっています。

このように、鼓屋敷編の要素は、罪と罰編の世界観をより広く、奥深いものにしています。

鬼滅の刃予告編と今後の展開予想

「罪と罰編」には、毎話末や特別記事で“予告編”としての描写やヒントが随所に盛り込まれています。

それにより、読者の期待を煽り、次回の展開を想像させる工夫がされています。

この予告は、単なる次回の内容紹介に留まらず、謎や伏線を匂わせる演出として機能しています。

たとえば、「彼女の罪とは何か」や「上弦の零に秘められた目的」など、問いかけの形式で読者の想像力を刺激します。

今後の展開としては、失われた感覚を取り戻すための試練や、失踪した禰豆子の行方などが軸になっていくと考えられます。

さらに、柱たちの参戦や、鬼魔異羅の過去が明かされることも予測されています。

一方で、伏線の量が多くなりすぎると整理しきれないというリスクもあります。

そのため、予告の内容には明示しすぎず、あくまで「想像させる余白」を大切にしている印象です。

読者としては、情報を追う楽しさと、裏切られる驚きの両方を味わえる構成になっています。

今後の更新では、最終話へ向けた加速と、個々のキャラの「罪と罰」にどう決着がつくのかが最大の見どころとなるでしょう。

鬼滅の刃罪と罰編の魅力と注目ポイントまとめ

- 「罪と罰編」は、遊郭編と刀鍛冶の里編の間を描く二次創作の長編シリーズ。

- 原作に登場しないキャラ「黒猫家」や「鬼魔異羅」が物語を動かす。

- 上弦の零という新たな敵は、知能戦を得意とする異国出身の鬼。

- 「空の呼吸」などオリジナル呼吸が多数登場し、新たな戦闘様式を確立。

- 柱の義勇や煉獄の意思が新世代に引き継がれていく構成が感動を誘う。

- 原作技の応用や新技によるバトル描写は迫力と戦略性に富んでいる。

- 伏線を盛り込んだ予告編が、次回への期待感を高めている。

- 鼓屋敷編の演出を継承しつつ、成長した炭治郎たちの姿を描く。

- 原作ファンも納得できる世界観の整合性とストーリー展開が高評価。

- 物語全体に一貫するテーマ「罪と罰」が、キャラクターの選択に深みを与えている。

コメント

コメント一覧 (1件)

どうもはじめまして。

『鬼滅の刃・罪と罰編』の作者・紅Ⅱと申します。

『鬼滅の刃・罪と罰編の魅力解説』、拝見させていただきました。素晴らしいです! こんなにもご丁寧に記して紹介して頂き感動いたしました。とても嬉しいです。今後の炭治郎、鬼魔異羅たちの展開の行方をどうか見守ってあげてください。

そこで、その御礼とそちらの記事内への助力も込めてなのですが、私の『鬼滅の刃・罪と罰編』のホームページ本ブログ内に“無料転載可能フリー素材”をご用意いたしました。

どうか『鬼滅の刃・罪と罰編の魅力解説』の記事内に素敵に飾りお使いください。

今後の追加解説も楽しみにしております。